L’insegnamento politico dell’Arcadia (Italian version)

Nell’antichità un popolo di un’impervia regione della Grecia ebbe fama di essere venuto al mondo prima degli astri e della luna, e di aver scoperto le fasi di questa, insieme al calcolo del tempo, rendendo possibile la storia.

Allora gli uomini percepivano nel paesaggio, nelle ombre degli anfratti silvani o nei lucori di improvvise radure, l’aura panica e il fluire irresistibile di eros, la presenza di ninfe e dei.

Paesaggio “ad alta densità mitologica secreta da millenni di convivenza umana” su cui il visitatore, Pausania il Periegeta, gettò nel II secolo d.C. uno sguardo “già archeologico” avvicinandosi alla città di Licosura.

In esso invisibili interstizi fra materia e soffio creatore, fra uomini e cose, accoglievano contrasti e opposizioni entro l’unificazione poetica in un senso superiore e inatteso.

Per intuizione e intelligenza suggerite dal cielo i greci e quel popolo misterioso “in possesso dell’amore del pensiero” riconobbero nel canto degli uccelli, un suono di origine naturale “privo di pensiero e di artificio”, il nomos, il quale corrisponde all’unità di una scansione tipica di note e suoni per ogni specie di uccelli, e a un metro che indica “ogni azione giusta”.

Fu riconosciuta così, come principio teoretico generale, la possibilità di un impulso di conoscenza che dal mondo non umano trapassa come dono impensato in quello umano, a fondarne i principi regolatori che si oppongono alla violenza e alla legge del più forte.

Qualcosa unisce il nomos alla terra, che nutre uomini, piante e animali, e alla musica, sicché con l’aiuto di dike – la Giustizia – venne inaugurato un mondo dispiegato dal mito e dalla poesia.

A dirci qual è questo popolo e a illustrare il suo contributo all’umanità, recuperando fonti storiche e letterarie del mondo antico lungo linee di ricerca ispirate al rigore filologico, è il libro di Monica Ferrando Il regno errante, L’Arcadia come paradigma politico, Neri Pozza 2018, che ci riporta al mito dell’Arcadia e dei suoi abitanti, a quanto si sa di una remota proto-civiltà che dal Peloponneso emerse nel mito e nella storia come modello rilevante di realtà politica, fondato sulla federazione di entità non-statali autoctone “disseminate” di pari rango, accomunate tanto dall’“etnia”, un’etnia “composita” come unità nella reciprocità dei diversi, che da un ideale politico, senza che nessuna dominasse le altre.

Fu Virgilio con le sue Bucoliche, ambientate fra i boschi di quella regione mondana e ultramondana insieme, a tramandare nei secoli con la forza della poesia l’Arcadia come simbolo di una realtà politica ideale, a lungo oggetto di un malinteso che la riduceva a idilliaca e imperturbata oasi di serenità pastorale.

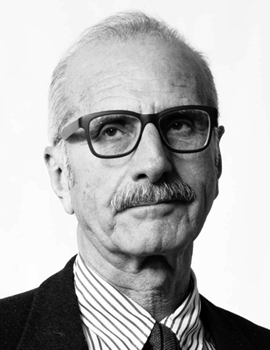

Monica Ferrando si è assunta assai opportunamente il compito, con eleganza e risultati innovatori, di dimostrare che Virgilio adombra, oltre la scena poetica di idilliaci amori agresti, un’eminente organizzazione socio-politica e religiosa, portatrice di principi universali.

L’Arcadia, dove i santuari svolgono una funzione anche politica cruciale, è la terra natale di Ermes, osserva Ferrando, “il dio che mai si farà completamente assimilare dalla religione olimpica … artefice di ogni singolo dei a possibile varietà di rapporto. … Affidati a questa figura … sono i rapporti armonici dei suoni tra loro, espressi dalla lira, e i rapporti psicologici tra parola e azione, i rapporti prodotti dalla parola umana e quelli degli dei tra loro”.

L’Arcadia è anche la terra del regale Pan, dio nomade degli spazi aperti, e simbolo di giustizia cosmica.

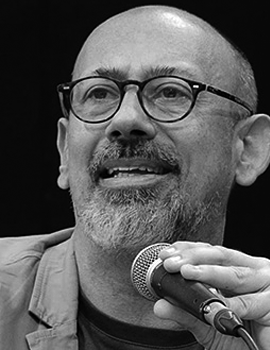

Alla concezione di Carl Schmitt di un nomos senza canto e di una dimensione solo letteraria dell’Arcadia virgiliana, Ferrando contrappone, sulla scorta di testi opportunamente vagliati, il nomos cantato e l’Arcadia come idea e nucleo politico germinali rispetto all’organizzazione della vita umana associata, secondo norme derivanti da un principio regolatore che è “uno scarto dalla natura”, cioè il nomos. Esso “riconduce a giustizia la sovranità”, e dunque non legittima ma riconverte la forza, e detta una pratica di vita e una politica dissimile e alternativa rispetto a quella della polis-stato pensata e rappresentata da Atene, potente entità accentrata contrapposta alle disperse poleis arcadiche. Queste erano invece una società modellata come non-polis senza capi, che ricorda un po’ le comunità Guayaki del Paraguay, società “indivise” e “non-Stato” studiate nella seconda metà del Novecento dall’antropologo francese Pierre Clastres, ammiratore di quello stesso Étienne de la Boétie, teorizzatore della pulsione alla servitù volontaria come spiegazione della genesi delle dominazioni, che Ferrando cita in epigrafe alla seconda parte del suo libro.

Mi sembra, alla fine, che l’impostazione di Ferrando inviti a rileggere Virgilio assegnando alla poesia il valore di “unico e autentico compendio dell’umano” e di guida ispirata per convivere in un mondo giusto. E riconoscendo nell’Arcadia la qualità di un nucleo simbolico indistruttibile, destinato a irradiare senza fine il suo insegnamento, in quanto essa “è una realtà topologica” …paragonabile alle “figure geometriche le cui proprietà non dipendono da quantitativi rapporti di misure, ma dal qualitativo continuum formale che esse consentono”.

In questa realtà si afferma un principio politico materno e di pace, veicolato da Diotima, arcade di Mantinea, che mette al centro l’immagine e il corpo femminile “come simbolo naturale elevato … scongiurando il sopravvento della logica maschile della forza, ovvero della legge di natura”, e un eros non distorto, non teso al denaro, come ad Atene, che da esso sarà avviata alla decadenza. Un eros invece volto alla sua giusta meta, un bene che coincide con l‘idea stessa del bello, un bello senza immagine, “rifugio di tutte le immagini”, al di là dei corpi concreti, che pone quindi in una regione psichica al di là di ogni seduzione.

Questa nuova interpretazione dell’Arcadia, ben fondata e così necessaria e confortante soprattutto oggi, nelle nostre società in cui il discorso pubblico è sempre più frammentato e povero, ruota intorno al recupero dell’origine poetico-musicale del nomos – poiché era nel canto che si tramandavano le leggi antiche – e del suo rapporto col modo di insediamento umano sulla terra e di distribuzione del nutrimento per uomini e animali, dunque della triplice indissolubile significazione del termine nomos come legge, pascolo, musica.

La legge non si impone con prepotenza né si staglia nel rigore astratto e distante, ma è cantata, e si tramanda con la musica, partecipe di un’armonia cosmica che in tutto si riverbera. Un’armonia in cui si riconosce un ritmo, lo stesso che sta al centro della poesia. Pulsazione che è un battere di piedi sulla terra, o di mani, un risuonare della voce, il respiro, un’intermittenza che segna il passo del cosmo, si ritrova nei metri cantati, nei “piedi” della poesia, e corrisponde all’alternarsi delle stagioni, a momenti dello spostamento nomade, a cicli del raccolto e della riproduzione degli animali.

Perché l’opera di Ferrando, di inesauribile ricchezza di spunti, mi pare importante anche al di là del suo contenuto specifico? Perché essa coglie l’importanza di due cose, la poesia e il mito, capaci di guidare l’umanità, oggi con riferimenti e contenuti diversi, ma sulla scia di metodo e di carisma di quell’antica dottrina, in cui il mito e il canto additano la via per una società non autoritaria, fondata sull’amore (non a caso Diotima, che l’amore illustra nel Simposio platonico, proviene dall’“amorevole” città arcade di Mantinea).

La poesia continua a mantenere una visione unitaria di ciò che i più vedono disgiunto e frammentato: gli uomini separati gli uni dagli altri e dalla natura; l’intelletto disgiunto dalle passioni, il sacro dal profano, l’oblio dalla memoria. Ma è sul tempo che la poesia si dimostra irrinunciabile. Essa dona il futuro quando nell’elaborazione del dolore, che pure ad essa soltanto riesce, sembra incombere assoluto il presente. “Fuori dalla poesia”, suggerisce Ferrando, “il tempo avrebbe totalmente smarrito la sua struttura musicale, cioè la sua forma ritmica, per richiudersi e scadere a quantità numerica senza limite e senza fine. Si sarebbe separato dalla realtà della parola, come scaturigine dei nomi delle cose entro l’accordo fondamentale con physis, che riconosce ad ogni cosa il suo nomos”.

Nella deriva attuale di imbarbarimento, che fa dubitare non di rado che vi possa essere grande udienza per istanze così elevate, anche se preziose adesso più che mai, la nostra società sembra recuperare la natura solo come bene supremo da proteggere (ne va della vita sulla terra) o anche come patrimonio di bellezza, come valore estetico e spirituale. Come qualcosa però di cui fruire, come un bene necessario, più forse che come valore in sé. Come oggetto di scienza, non di contemplazione, e non come sorgente di conoscenza.

Il poeta vede il perdurante rapporto fra uomo e società, natura e mito, senza farsi fuorviare dagli inganni della modernità alienata. Vede senza fumo negli occhi il genuino mito originario come il luogo dove uomo e pensiero tornano per rigenerarsi, e ritrovare e ridire sempre il senso della natura e del sacro, come della propria presenza in essa e fra le cose.

Leonardo Sinisgalli, ispirato dalla sua Arcadia, la Lucania, scrive una poesia, Vidi le Muse, nella raccolta omonima uscita da Mondadori nel 1943:

Sulla collina

Io certo vidi le Muse

Appollaiate tra le foglie.

Io vidi allora le Muse

Tra le foglie larghe delle querce

Mangiare ghiande e coccole.

Vidi le Muse su una quercia

Secolare che gracchiavano.

Meravigliato il mio cuore

Chiesi al mio cuore meravigliato

Io dissi al mio cuore la meraviglia.

C’è una connessione fra mito genuino, non piegato ai fini del potere, poesia e il farsi della realtà e della nostra vita individuale e collettiva in essa, che la poesia strappa all’estraneità raggelante del reale, all’assenza d’etica, al trionfo inumano e violento delle passioni allo stato originario, non rielaborate da nomos e dike e da un più ampio sistema simbolico di saggezza nella regolazione della vita interiore e pubblica.

E la poesia, che crea e riplasma la realtà agli occhi di tutti, quello slancio dello spirito che con esattezza scopre nel canto degli uccelli la misura, il nomos, che orienta nell’universo delle possibilità e detta in musica celeste principi di comportamento, la poesia, dico, non appartiene solo al verso, è inerente invece a ogni forma d’arte. Particolare importanza ad esempio assume la pittura, in cui, ci avverte Ferrando, trova espressione il favoloso, il mitico, respinto dalla storia.

Citerò ancora solo un poeta, William Carlos Williams, figura di spicco della poesia americana del Novecento.

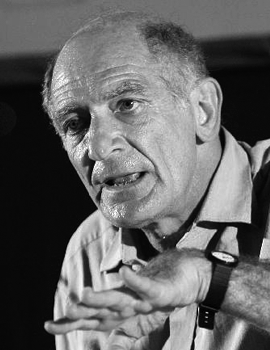

Paterson, il suo capolavoro, è un grande poema in cinque parti composte in decenni, che in italiano comparve nel 1972 per le edizioni Accademia senza essere mai più ristampato, col sottotitolo Un uomo come una città. L’opera è l’epopea di una città (Paterson) e di un giovane Paese (l’America) che non ha un’antica storia mitica alle spalle e perciò ne reclama e ne inventa una, con un simbolismo che la avvicina a The bridge del grande Hart Crane, inno al ponte di Brooklyn metonimico di una New York avveniristica, e all’immensità dell’America. Paterson parte da un’identificazione del poeta, dell’uomo, con la città, come sua proiezione nel mito e nella storia, come sogno dell’artista che incarna la realizzazione degli ideali suoi e di generazioni di uomini e donne sperduti in un continente sterminato, dove a mano a mano avviene la conoscenza dell’ambiente naturale e in esso dei suoi insediamenti affettivi e civili, e infine di sé.

La città è come il suo “secondo corpo” (come recita l’epigrafe di Saroyan in testa alla terza parte del poema). In essa e attorno ad essa, il ponte, la diga, la biblioteca, la fabbrica, sono altrettanti nuclei di una saga in cui uomo e natura, uomo e donna, forza generativa originaria, e i loro simboli (città, fiume, cascata, colline) si incontrano, amandosi o lottando corpo a corpo, mentre gli uomini si incontrano all’insegna delle emozioni e del diritto, o dei suoi mancati riconoscimenti.

Willams era ugualmente sensibile al fascino delle acque e dei boschi come agli scioperi operai, che seguì con particolare attenzione e coinvolgimento da poeta e pediatra qual era, in posizione di particolare vicinanza ai bisogni e alle sofferenze delle famiglie più povere. Anche Williams, come chi cantò i miti nell’antichità, trovava ispirazione e riscontro nella pittura, che rappresentava quel mondo in divenire nella sua cruda quotidianità e nel suo bisogno di iscriversi in un tempo sacro, da Bruegel, cui dedicò una raccolta (Immagini da Bruegel e altre poesie), ai contemporanei come Georg Luks, Robert Henri e John Sloan, per esempio, che ci indica Alfredo Rizzardi nella sua Introduzione alla traduzione italiana di Paterson.

La città poetica, la Paterson immaginaria di Williams, ha offerto lo spunto del film omonimo di Jim Jarmusch del 2016, che è un grande omaggio alla poesia, all’incrocio fra persona e terreno in cui vive, come rappresentazione trasfigurante del quotidiano e dell’assoluto sulla terra. Non del mondo, come guida per l’uomo, risuona ovviamente anche nelle cosiddette società “tradizionali”. Ad esempio nella narrazione dei prodigiosi eventi delle origini nella notte dei tempi dei Dogon, appartenenti alla civiltà del Verbo vivente e creatore, fatta dal cieco Ogotemmeli, “gran cacciatore di Ogol-basso”, riportata da Marcel Griaule in Dio d’acqua (1966). Ogotemmeli in trentatré giorni dell’anno 1946 narrò al visitatore europeo come in un tempo immemorabile si era costituita la sua civiltà, secondo una scansione di tappe ed eventi che suggerivano il loro senso profondo entro un complesso sistema simbolico. E spiegò come erano comparse quotidiane opere di lavoro e riflessione, dalla filatura alla classificazione delle cose, dall’enumerazione degli antenati e delle discendenze, e dal riconoscimento della natura divina della parola, alla narrazione di ciò che riguarda la “seconda” e la “terza” parola, alla rammemorazione del “sistema del mondo”, alla devozione per la pittura che ospitando acque e stelle aiuta il mondo a perdurare…

Anche il resoconto di Bruce Chatwin, nel libro Le vie dei canti, dicendo del modo di alcune popolazioni aborigene dell’Australia di descrivere col canto aree di territorio da loro abitate, conferma la centralità del canto e della musica nello sviluppo della civiltà. Ad ogni luogo, ad ogni credenza che ad esso è collegata, ad ogni cosa che si trova o si vede lungo una strada di un loro territorio, si associa una particolarità del canto che attraverso il suo ritmo e la sua intonazione, il suo “andamento melodico” al di là delle parole, descrive con frasi musicali e con la loro successione le caratteristiche del luogo, le distanze percorse, i movimenti dei piedi dell’antenato mitico e gli ostacoli che ha superato e quante volte lo ha fatto. La musica fa trovare la via che si cerca.

Metaforicamente, l’indicazione della via va oltre il terreno, mettendo a frutto i doni del contatto creativo ininterrotto fra umano e non umano.